交通事故治療について

事故の種類

損保会社のご担当者様へ

交通事故治療中に別の怪我…これってどうなる?対処法と注意点

- 保険会社から治療の打ち切りを告げられた

- 痛みや不調がまだあるのに通院が終わりそう

- 保険会社とのやり取りや手続きが不安

- 交通事故の治療期間はどれくらい通えるの?

- 自分に合った治療期間を知りたい

交通事故の治療中に、不運にも別の怪我をしてしまうという状況は、決して珍しいことではありません。例えば、リハビリ中に転倒したり、日常生活で予期せぬ事故に遭ったりすることが考えられます。

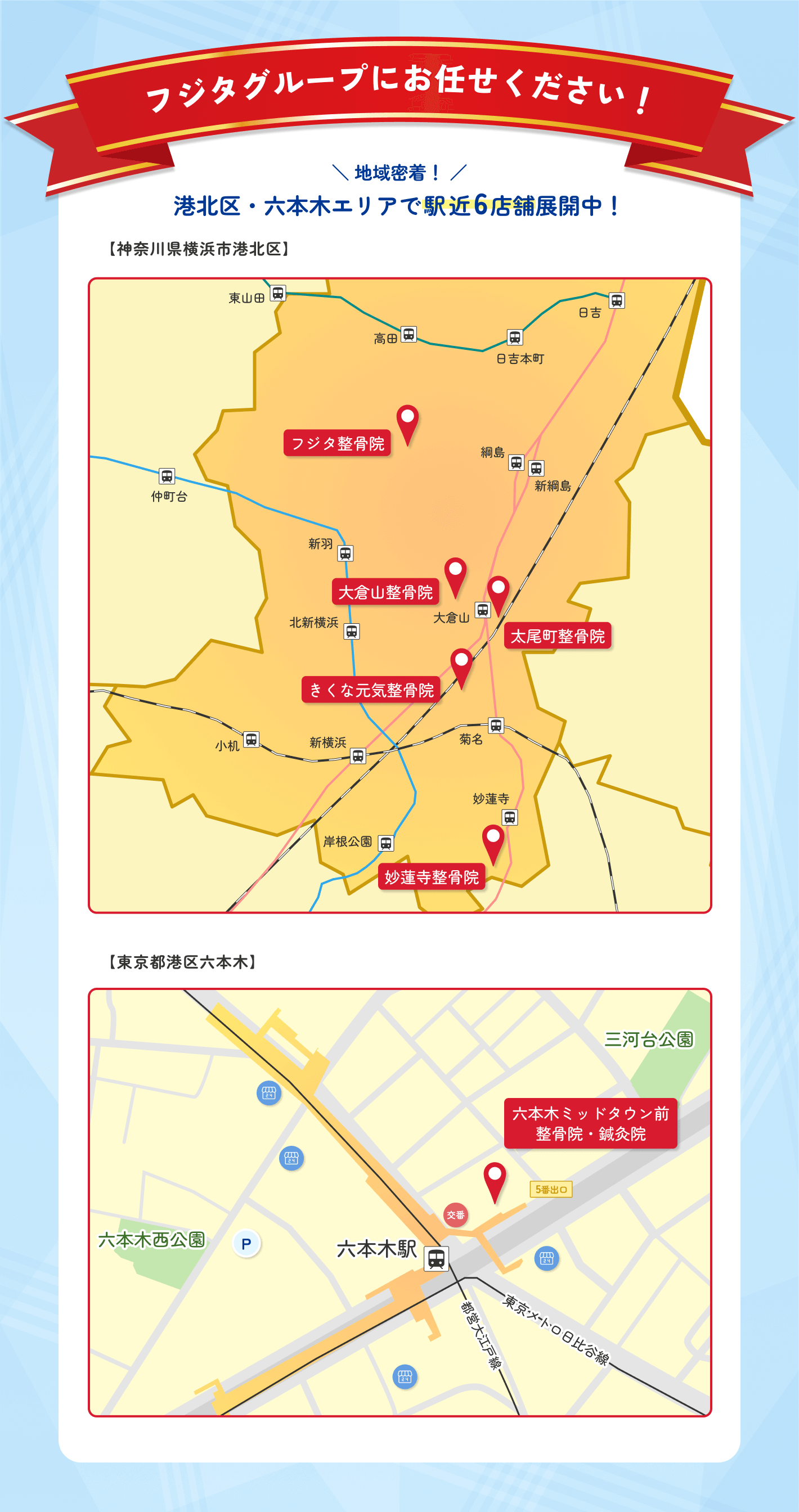

しかし、このような状況は、単に身体的な負担が増えるだけでなく、治療費の支払いや慰謝料・賠償金の請求において、非常に複雑な問題を引き起こす可能性があります。特に、港北区や六本木地域にお住まいの方で、このような状況に直面している方は、一体どうすれば良いのか、不安を感じていることでしょう。

この記事では、交通事故治療中に別の怪我をしてしまった場合に、「何がどうなるのか」「どのように対処すべきか」「どんな点に注意すべきか」を詳しく解説していきます。

「別の怪我」とは?ケース別にみる影響

交通事故治療中に負った「別の怪我」は、その内容によって対応が大きく異なります。主に以下の3つのケースが考えられます。

元の事故と同じ部位を負傷した場合

例えば、交通事故で首を負傷し治療中に、別の原因で再び首を痛めてしまったようなケースです。この場合、どちらの事故がどの程度の損害に寄与しているのかを明確にすることが非常に困難になります。

保険会社間での責任の割合を巡る交渉が複雑化しやすく、被害者としては両方の保険会社と交渉を進める必要が出てくることがあります。場合によっては「異時共同不法行為」という概念が適用され、両方の事故の加害者が連帯して賠償責任を負うことになる可能性もあります。

元の事故とは異なる部位を負傷した場合

元の事故では首を負傷したが、別の原因で足を骨折したなど、負傷部位が明確に異なるケースです。この場合、原則としてそれぞれの怪我は独立した事故として扱われます。

それぞれの怪我に対して、それぞれの加害者側の保険会社と個別に示談交渉を進めることになります。比較的シンプルに解決しやすいですが、それでも複数の保険会社とのやり取りが必要になります。

同一部位と別の部位を同時に負傷した場合

2回目の事故で、元の事故で負傷した部位に加え、新たな部位も負傷してしまったケースです。例えば、交通事故で腰を負傷し治療中に、別の事故で腰をさらに悪化させ、同時に腕も骨折したような場合です。

このケースも非常に複雑で、異時共同不法行為が成立する可能性があり、両方の事故の損害をまとめて交渉することが得策となる場合があります。

異時共同不法行為とは?

「異時共同不法行為」とは、異なる時期に発生した複数の不法行為(交通事故など)が原因となって、結果的に一つの損害が生じた場合に、それぞれの不法行為の加害者が連帯して損害賠償責任を負う、という考え方のことです。

簡単に言うと、

- 時期が異なる複数の事故があった

- それらの事故が原因で、結果的に一つの大きな損害(特に同じ部位の怪我の悪化など)が生じた

という場合に適用されます。

例えば次のようなケースの場合

- 2025年1月

Aさんの車が追突事故を起こし、Bさんがむち打ちの怪我を負う。Bさんは治療を開始。 - 2025年4月

Bさんがまだむち打ちの治療中に、別のCさんの車に追突され、再び首に衝撃を受け、むち打ちの症状がさらに悪化してしまった。

このような場合、「最初の事故(Aさん)による損害」と「2回目の事故(Cさん)による損害」を切り離して考えるのが非常に難しいですよね。どちらの事故が、どの程度Bさんの症状悪化に影響を与えたのかを特定するのは困難です。

このとき、裁判所が「異時共同不法行為」を認めると、AさんとCさんは、Bさんの首の悪化によって生じた損害(治療費、慰謝料など)について、連帯して全額の賠償責任を負うことになります。つまり、BさんはAさんに対しても、Cさんに対しても、損害の全額を請求できる(どちらか一方から全額を受け取れる)ことになるのです。

治療費はどうなる?医療費の支払いと保険の適用

交通事故治療中に別の怪我をしてしまった場合、最も気になるのが医療費の扱いです。

どちらの保険会社が対応するのか

原則として、それぞれの怪我の原因となった事故の加害者側の保険会社が、その怪我に関する治療費を負担します。

しかし、同じ部位を負傷した場合など、どちらの事故によるものか判断が難しい場合は、保険会社間で話し合いが行われることになります。この間、治療費の支払いが一時的に滞ったり、被害者自身が立て替える必要が生じたりする可能性もあります。

健康保険の利用について

交通事故による怪我の治療には、健康保険を利用できる場合があります。別の怪我についても、原因が交通事故でなければ健康保険が利用可能です。

ただし、交通事故で健康保険を利用する際には、保険会社への連絡など、所定の手続きが必要になる場合があります。事前に加入している健康保険組合や保険会社に確認しましょう。

もしもの時の対処法

万が一、交通事故治療中に別の怪我をしてしまった場合は、以下の対処法を参考にしてください。

すぐに医療機関を受診する

新たな怪我を負ったら、すぐに医療機関を受診し、診断を受けましょう。その際、現在交通事故の治療中であること、そしていつ、どのようにして新たな怪我を負ったのかを医師に正確に伝えてください。これが後の治療や賠償請求において非常に重要になります。

関係する保険会社に連絡する

1回目の事故の保険会社と、2回目の事故(もし加害者がいる場合)の保険会社、両方に速やかに連絡し、状況を説明しましょう。連絡が遅れると、対応が複雑になる可能性があります。

証拠をしっかり保全する

診断書、治療記録、領収書、事故状況がわかる写真など、すべての関連書類を大切に保管してください。これらは、後の交渉や手続きにおいて重要な証拠となります。

専門家(弁護士)への相談を検討する

交通事故治療中に別の怪我を負ったケースは、法的な知識がなければ適切に対処することが非常に難しいです。治療費や慰謝料の請求、保険会社との交渉など、複雑な問題を抱えることになるため、できるだけ早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

特に注意すべき点

万が一、交通事故治療中に別の怪我をしてしまった場合は、以下の対処法を参考にしてください。

自己判断での治療中断は避ける

自己判断で治療を中断したり、通院頻度を減らしたりすることは、症状が悪化するだけでなく、後の賠償請求に悪影響を及ぼす可能性があります。必ず医師の指示に従い、適切な治療を継続しましょう。

「症状固定」のタイミング

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医師が判断した状態を指します。複数の怪我がある場合、それぞれの症状固定のタイミングが異なることもあります。症状固定の判断は賠償額に大きく影響するため、慎重な見極めが必要です。

保険会社との交渉は慎重に

保険会社は、あくまで営利企業であり、支払う賠償金を抑えようとすることがあります。特に複雑なケースでは、被害者にとって不利な条件を提示される可能性もゼロではありません。安易に示談に応じず、内容を十分に理解してから判断しましょう。

まとめ困難な状況だからこそ、適切な対応を

交通事故治療中に別の怪我を負うという状況は、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。しかし、適切な知識と対処法を知っていれば、この困難な状況を乗り越えることができます。

港北区や六本木地域にお住まいの皆さんも、もしこのような状況に直面してしまったら、まずは冷静に状況を整理し、早めに医療機関を受診し、そして専門家である弁護士に相談することを強くお勧めします。